こんにちは! FPサラリーマン のりじです。

iDeCo検討中の方向けに、運用成績の情報発信をしています。

今年も5月が終わり、前半戦終了まであと1か月です。

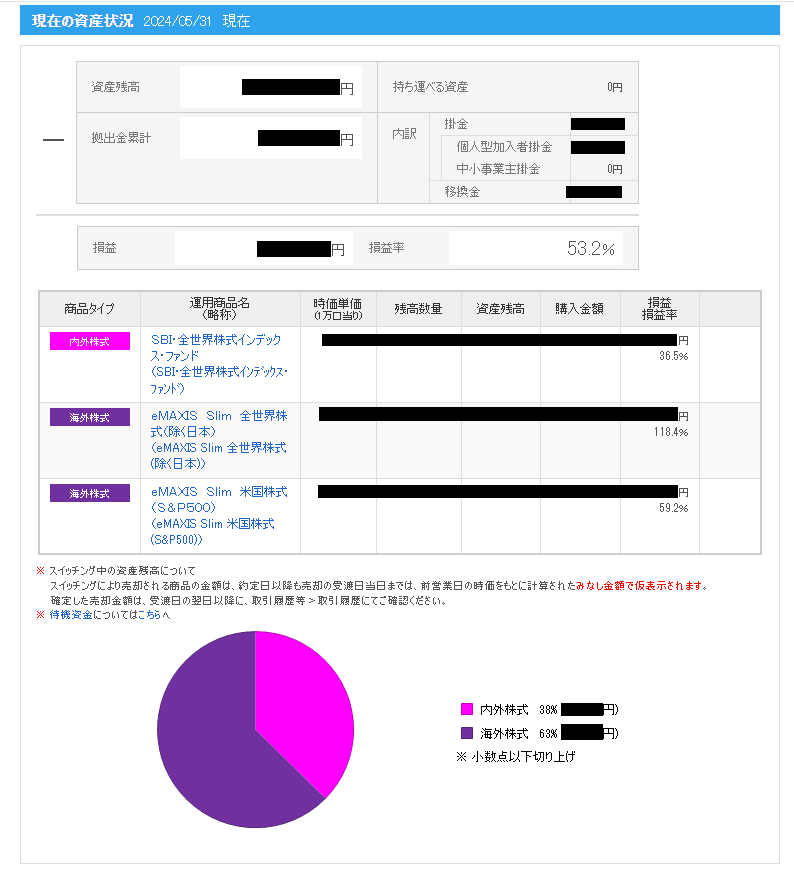

それでは、毎月恒例「iDeCo」の運用成績報告、2024年5月末の利益率です。

興味のある方はこちらの記事も覗いてみて下さい!

●早く初めて運用期間を長くすることで、複利効果を高めることができます。

※iDeCoに少しでも興味が出たらこちらの記事をオススメします。

●証券会社選択の際、自分の投資したい商品があるか確認しましょう。

私はSBI証券を利用し、米国株投資に主軸を置いて運用をしています。

一時的に円高に振れた場面ではやはり政府の為替介入があったと発表がありましたが、現在の為替(ドル円)は156~7円と再び円安に振れています。

長期目線で20年後の値上がりに期待し、投資との心地よい距離感を持ちつつ運用を継続しています。

2024.5月末 運用状況・投資先

運用状況・投資先は以下の通りです。

現在の含み益が50%超になっています。1年半前の15%から3倍くらいになってきています。

<参考データ> 含み益の推移

2022年 8月末 30.7% ⇒ 12月末 15.6%

2023年 1月末 16.0% ⇒ 6月末 34.3%

8月末 38.1% ⇒ 12月末 37.7%

2024年 1月末 41.0%,3月末 54.3%,5月末 53.2%

※iDeCoは長期運用です。20年以上先の老後資金なので、現在の含み益はさほど問題ではありません。

愚直に積み立て継続です。掛金拠出先の変更もありません。

自分のリスク許容度に合っているか確認することが大切です。

・自分の投資先は「半年以内に15%動くことがある」

・自分がこの下落時に平常心で続けられるか?

この2点を知る事です。

自分に合ったリスクの範囲を知り、投資との距離感を図るのによい経験となります。

iDeCoの投資目的・方針

投資目的と投資方針についても変更ありません。

50歳くらいになったら徐々に運用資産の一部を「預金」に振り分け、取り崩しの準備を始める予定です。

長期間の世界経済への投資を行い、定年後の老後資金を作ります。

運用開始以降、大きく変更した点は以下の2点です。

1. 引落手数料の見直し(12回→3回に引落の変更)

2. 掛金の増加(5,000円→23,000円)

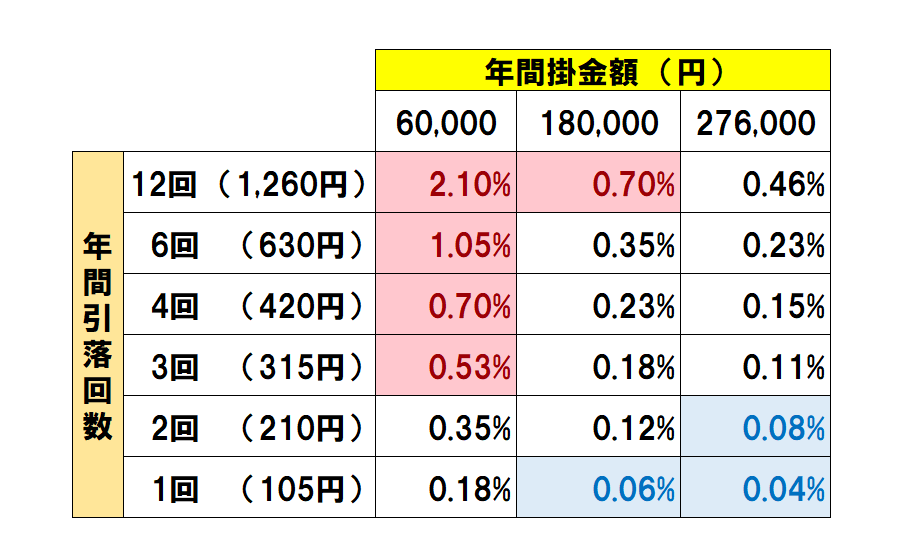

掛金引落時に手数料がかかります。

年間掛金額は変えずに、掛金引落回数が減ればコスト削減につながります。

意外と知られていないのですが、年間掛金引落回数は変更ができます。

下記手数料はSBI証券の手数料です。ネット証券は手数料が安い傾向があります。

*銀行や銀行の紹介の場合、手数料が高い傾向があるので注意しましょう。

コスト面は、こちらの記事を参考にしてください。

まとめ

それでは今回のまとめになります。

現在、含み益が変動していますが運用方針に変更はありません。

iDeCo運用後に変更したものは「手数料の減額」と「掛金増額」です。

これから始める方は、これらの点をあらかじめ考慮すると遠回りしなくてもいいかもしれません。

この記事がiDeCo検討中の方の参考になれば幸いです。

iDeCoに興味が沸いた方は、投資開始まえに是非こちらの記事もご覧ください。

オマケ1 iDeCoの節税効果「全額所得控除」

前回に引き続き、iDeCoの節税効果の一つ「全額所得控除」を紹介します。

「全額所得控除」ってどういうこと??

会社員になると、「年末調整」で「所得税・住民税」の計算を会社と一緒に行います。

一年間の給与収入から色々な金額を差引いて、税率をかけて支払額を決定するのです。

①収入-②費用的なもの(控除)=③所得(課税総所得)←③に税率をかけて税金が決まる

この時の計算において、iDeCoの掛金(みなし経費) ➡ 税金が減る となります。

私の場合は課税総所得が195万円以下なので、「所得税5%」「住民税10%」となっています。

仮に年間24万円(月2万円)の掛金があれば、合計3.6万円の税金を節税することができます!

(見込み減税額:所得税12,000円・住民税24,000円)

毎月2万円で3000円・・・iDeCoで定期を選択してもOKなので大きいです。

オマケ2 デメリットでは?節税と言われる「受取時の控除」について

iDeCoには節税効果の一つとして「受取時の控除」が挙げられることがあります。

実はこれ、自分の掛金も課税対象に計算されるデメリット(裏の顔)を隠しているだけだと思います。

「メリット」として掲載されることが多いですが、自分の拠出した金額も含めて計算される点は、他の金融資産では見かけません。

通常、運用益に対して税金がかかります。

貯金(利息) ➡ 得た利益に対して課税

投資信託(売却益・配当) ➡ 得た利益に対して課税

債券(利子) ➡ 得た利益に対して課税

NISA(売却益・配当) ➡ 得た利益に対して課税

iDeCo(受取金) ➡ あなたの掛金も含めて受取時に課税計算しますね!

始める前には知っておきたい、受取時の注意点です。

そして、この時選択できる「退職所得控除」に対して見直しを進める動きがあるようです。

国の偉い方には、資産運用に水を差さない制度変更を検討いただきたいと思います。

詳しい点が分かったらまた紹介します。

それでは、今回はここまで~!

コメント