こんにちは!

FPサラリーマン ノリジです。

今回はiDeCoと併用ができない「農業者年金」について見ていきたいと思います。

農家の方から問い合わせがありましたが制度がよく分かりません。

iDeCoと、どちらが特になるんですか?

こんな方の参考になればと思います。

iDeCoについて知りたい方は過去記事を参考にしてください。

農業者年金とは

農家でなければあまり聞くことが無い「農業者年金」ですが

農家や農家に関わるFPにとっては必ず知っておきたい制度となります。

簡単に表現するとこんな感じですかね・・・

農業者年金とは

自分で積立てる終身年金であり、社会保険料控除などが受けられる制度

つまり・・・iDeCoと同じということですか?

答えは 細かく見ると結構、違います。

では農業者年金について、もう少し詳しく見ていきましょう。

加入できる人

まずは加入できる人を確認してみましょう。

どうせ専門的な農家にしか加入できないんでしょう?

ざっくり言うと

農業従事者であれば窓口がかなり広い

です。

加入要件は以下のとおりです。

- 年間60日以上、農業に従事していること

- 国民年金に加入していて保険料をきちんと納めていること

- 20歳~60歳の人

農家にパートで働いている人も加入できるの?

はい。

要件を満たしていれば可能です。

iDeCoとの違い

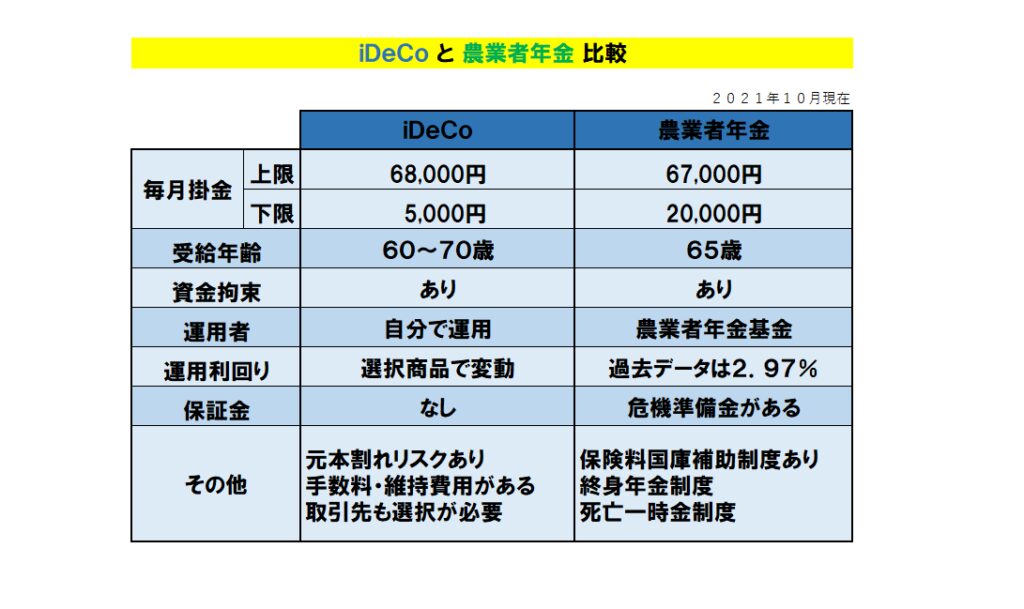

では、iDeCoとの違いについてポイントをしぼって見ていきましょう。

比較一覧になります。この中で特に注目すべきは以下の3項目です。

- 掛金

- 運用者

- 保証制度

ではこれらの点についてもう少し詳しく見ていきましょう。

掛金

一番の違いは月々の最低掛金額です。

2021年現在、 iDeCoは5,000円・農業者年金は20,000円となっており、農業者年金に加入するハードルが高くなっています。

農業者年金には、条件を満たすと掛金を助成(国庫補助)してくれる制度があります。

条件としては、「認定農業者」「加入年齢」「青色申告者」などがあり、補助金額は4,000円~10,000円となっています。

つまり、人によっては掛金1万円でいいんですか?

答えとしては、「期間限定ですが、その通りです。」

補助金の額の上限が年齢によっても変わります。

その他、細かい点はの農業者年金のHPにてご確認ください。

なお、この最低金額は令和4年1月1日から変更される予定です。条件を満たすと10,000円から加入できるようになります。

2022年2月追記

上記掛金について、制度改正により以下のどれにも該当しない35歳未満の人は毎月掛金が10,000円から加入できるようになりました。

- 認定農業者かつ青色申告者

- 認定就農者かつ青色申告者

- 上記1.および2.の該当者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または直系卑属

- 認定農業者または青色申告者

- 上記1.および2.以外の農業を営む者の直系卑属で、その農業に常時従事する後継者

難しい言葉が並んでいますが、「青色申告者」でないとなると節税対策が怪しい・・・・

かなり対象者が絞られるのではないでしょうか?

運用者

運用者の違いとして、iDeCoは自分で運用する必要があります。

投資先や資金の比率管理などを自分で行う必要があります。投資は自己責任ですが、代わりに農業者年金より大きいリターンを狙うことも可能かと思います。

一方、農業者年金はお任せ運用となり、自分で指図は出来ません。

債券での投資比率が高く、受給年齢になった人の運用は100%国内債券で運用しています。

ちなみに、令和2年までの直近(過去)において年金資金の平均運用利回りは2.97%となっています。

リスクを取って自分自身でリターンを狙うか、安定重視かつお任せ運用にするか・・・

選択する際の重要判断基準と言えます。

保証制度

最後は、保証制度の有無です。

農業者年金には、iDeCoにはない「保証」的な制度があります。

- 危機準備金がある

- 終身年金である

- 80歳未満で死亡すると遺族へ一時金がある

危機準備金

65歳の年金受給時に、年金の原資が支払った金額以下だった場合は、危機準備金からマイナス分が補填されるというものです。

終身年金

iDeCoでは受給期間が最長20年であるのに対し、農業者年金は終身年金となっています。

長生きしても受給が出来る点は、長寿命化した現代において、不安解消の材料となります。

80歳未満は死亡一時金

では、死亡した時について比較していきます。

・iDeCoは自分で運用していた金額が相続財産として遺族が受給できます。

・農業者年金は80歳前に死亡した場合、80歳まで貰えるはずの金額の現在価値に相当する部分が遺族に支給されます。*死亡タイミングが65歳より前かどうかで内容が変わります。

どちらに加入すべきか考え方の一例

つまり、結局のところ、「iDeCo」か「農業者年金」か、どちらが得になるんですか?

この質問に対する答えは「分かりません」もしくは、「答えられません」となります。

「寿命」「リターン」「人生」「将来」について、確定的な要素が何一つない為です。

未来について確実に言えることは何もないという事です。

また、得をするという観点から見ても、人それぞれ違うでしょう。

そのため、選択例の一つとして「何が優先的か」で考えることお勧めします。

例えば、

自分で運用できないし、リスクは怖いから安定的な方が良い。

年齢も若くないし、ある程度確定している死亡一時金などは捨てがたい。

こんな方には農業者年金の方が向いていると言えます。

逆に

自分で納得いくもので運用したい!

自分の許容リスク内で出来るだけリターンを追求したい!

まだまだ20代!リスク許容度は高い方だぜ!

こんな方にはiDeCoの方が向いているでしょう。

その他にも、掛金2万円が厳しい認定農業者だった場合は、掛金(保険料)の国庫補助制度がある農業者年金をオススメできます。

まとめ

それでは、まとめです。

今回は併用ができない「iDeCo」と「農業者年金」の違いについて見てきました。

どちらを選ぶかは、個々の「価値観」に基づいて判断する必要があります。

また、運用自体を「自分」でやるか、「他人に任せるかも一つの選択となりえます。

農業者年金がオススメできそうな人はこんな方

- 毎月の掛金で国庫助成金を貰える

- 死亡保障など最低限保証が欲しい

- 運用自体を任せたい

iDeCoがオススメできそうな人はこんな方

- リスク許容度が高い

- 運用期間が長い

- 自分で運用できる

下記に「農林年金基金」と「厚生労働省(iDeCo)」のHPリンクを貼っておきます。

自分に合った方法で、将来の資金を作っていきましょう。

コメント